A poco sensible que sea uno, le puede pasar a cualquiera en Florencia lo que le sucedió a Stendhal,

el novelista francés, cuando visitó la capital de la Toscana, que, entusiasmado

ante la belleza de las iglesias y los palacios, sufrió un arrechucho y se desmayó. No pudo

asimilar una experiencia estética tan intensa, fenómeno que ha dado en llamarse el “síndrome de Stendhal”.

Y es que no es poco el patrimonio

cultural que atesora la ciudad del divino Dante y del no menos grande

Boccaccio, la ciudad del infinito Miguel Ángel, y del genio de Botticelli, la

ciudad del Renacimiento, del rojizo Arno y del Duomo y la cúpula de Bruneleschi, la

ciudad del mecenazgo de los Medici y de los artistas, la ciudad que seguramente atesora

más obras de arte por metro cuadrado de todo el mundo.

En la Galería de los Uffizi de

Florencia puede contemplarse este

retrato de mujer anónima atribuido a Ghirlandaio, y que puede pasarnos

completamente desapercibido entre tantas obras maestras de la pintura

universal si no fuera acaso por un detalle que llama la atención y que

va a darnos mucho de lo que hablar. El retrato data de 1510

aproximadamente, y se había supuesto hasta hace poco que era

de Rafael. Es un rostro de mujer triste,

enigmático, de una gran delicadeza. Hay quienes dicen que se trata de una monja

y quienes simplemente ven a una dama un tanto melancólica con velo que sostiene un libro entreabierto.

Lo

más curioso es que el

retrato tiene una cubierta diseñada para deslizarse sobre la imagen de

la enigmática dama y ocultar su rostro. Esta cubierta es otro óleo. Se

trata de una pequeña tabla (73 x 50,5 cm), con un hermoso motivo de

grutescos en camafeo –en la parte superior un flamero en medio de dos

amables delfines, una pequeña cabeza de zorra, y en la parte inferior

dos dragones o serpientes con cabeza de

león que apoyan una pata en dos pequeñas máscaras situadas en los

ángulos

inferiores –y en el centro una leyenda debajo de la cual se halla una

máscara con

una ligera carnación, labios apretados y las cuencas de los ojos

vacías.

La

diminuta cabeza de zorra que asoma debajo del flamero en forma de copa

donde arde una llama puede hacer referencia a una famosa y brevísima

fábula de Fedro y de Esopo: la

zorra y la máscara trágica: una zorra encontró por casualidad una

máscara de un actor de tragedia y exclamó: “¡Qué bonita es, pero qué

lástima que no tenga seso!”. La astuta raposa no se dejó engañar por las

apariencias, aunque reconoció su belleza. Y es que ya lo dice el

refrán: no hay que fiarse de las apariencias, pero lo cierto es que la

realidad está tejida de ellas. Quizá no haya que fiarse mucho de la realidad tampoco.

Sobre la máscara una inscripción en letras mayúsculas reza

lapidariamente en latín, lengua lapidaria por excelencia: SVA CVIQVE

PERSONA: a cada cual (le corresponde) su máscara, es decir,

cada uno tiene su propia máscara. La frase es de Séneca, concretamente de su tratado Sobre los beneficios, de un pasaje del libro II, capítulo 17, que reproduzco más abajo en paráfrasis y versión original.

Era

costumbre cubrir los retratos

con una carpeta para protegerlos, o con una tabla pintada y con una

leyenda,

como esta que nos ocupa, cuya función era parecida a la de los reversos

de algunos

retratos de los siglos XV y XVI, en los que detrás del retrato de un

hombre o una mujer jóvenes, por ejemplo, se podía encontrar la leyenda:

MEMENTO MORI (recuerda que eres

mortal), un fúnebre recordatorio como contraste de la

belleza insolente de la juventud. Pero la tabla que nos ocupa, con una

máscara

teatral y carnavalesca como motivo central, es una cubierta delantera

que hace que antes que veamos el retrato nos enfrentemos a ella.

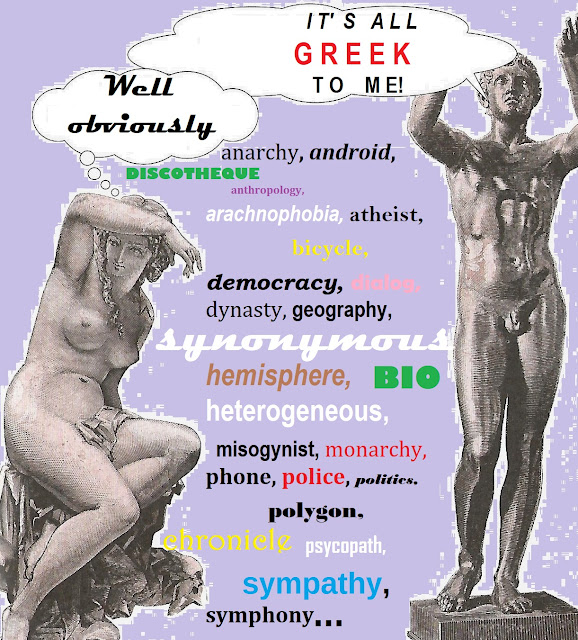

Cada cual tiene su propia máscara. Nótese que la palabra "persona" es en latín un falso amigo: no significa persona, que se diría "homo", sino máscara de teatro. La palabra persona

ha tenido tanta resonancia entre nosotros que hoy todo está

personalizado y tiene que ser personal, dado nuestro individualismo. Se

discute mucho su etimología. Se ha pensado que está relacionada con

"personare", es decir, con "resonar", dado que la máscara teatral tenía

la doble función de caracterizar al personaje como trágico o cómico,

hombre o mujer, joven o viejo, y al mismo tiempo de actuar como caja de

resonancia para la voz. Pero esta ingeniosa etimología es una etimología

falsa de origen popular, porque la palabra parece que no es latina,

sino de procedencia etrusca: phersu, y esta a su vez derivaría

del griego "prósopon", nombre de la cara y de la máscara que la

caracteriza, nombre de la faz y del antifaz. Del "prósopon" griego

procede nuestra prosopopeya o personificación.

El

caso es que de ahí, de una palabra que significaba "máscara" en

principio vienen nuestras personas, nuestros personajes, y hasta

nuestra propia personalidad. No olvidemos que la cara es el espejo del

alma, según el refrán popular. Y que la cara es la manifestación

primordial de la

persona, pero "persona", según la sugerencia etimológica, es la máscara

teatral cómica o trágica, o, ni

lo uno ni lo otro en estado puro, sino dramática mezcolanza

generalmente, porque la vida es la farsa que todos llevamos a cabo, como

dijo Rimbaud, el poeta adolescente. De alguna manera, todos somos unos

hipócritas en el sentido etimológico de la palabra: La palabra

“hipócrita”, en efecto, significa en griego “actor”: está

compuesta del prefijo hipo- , que significa “por debajo”, y del sustantivo tan

de moda “crisis”, que quiere decir “juicio, acción de juzgar, discusión,

explicación”. De manera que el que juzga, discute o critica “por debajo” es el

actor, el que representa un papel en el teatro, el que se esconde detrás de la

máscara: todos nosotros. De ahí el significado moderno de hipócrita e hipocresía.

Si

toda persona tiene su propia

máscara, ninguno de nosotros muestra su alma al desnudo. Toda identidad

es, por lo tanto, una falsa

identidad, real pero falsa. No hay que fiarse de las apariencias. No hay

que fiarse de la realidad. Nadie duda que la realidad sea real, como su

nombre indica, pero quizá sea mucho suponer que por ser real sea

verdadera y no falsa.

Sua cuique persona. Un filósofo cínico (1) le pidió una vez al rey Antígono la limosna de un

talento (2). Éste respondió “es mucho

más dinero de lo que alguien como tú debería pedirme”. Tras esta negativa, el mendigo volvió a intentarlo pidiéndole esta

vez sólo un denario (3). Antígono le respondió: “es menos de lo que alguien como yo, todo un

rey, convendría que te diera”. Una

agudeza tan sofisticada y sutil de este tipo es muy poco honesta. Pues el monarca encontró el modo de no darle

ni lo uno ni lo otro que le pedía; para

no darle un mísero denario se escudó en su condición de rey, para no darle un

excesivo talento en la de filósofo cínico del mendigo, cuando podría

haberle dado un denario como se le da a un mendigo cualquiera, o en su

calidad de rey magnánimo y generoso un talento. Aunque es algo más que lo que un cínico puede

recibir, nada es tan poco que la generosidad de un rey no pueda atribuirlo honestamente. Si me preguntas mi opinión, lo apruebo: es algo intolerable pedir limosna, y despreciar el dinero. Si

has proclamado tu odio al dinero: lo

has profesado; tú te has puesto esta máscara y desempeñas ese papel; tienes que llevarla consecuentemente. Es algo

que está fuera de lugar procurarse dinero so pretexto de pobreza. Así pues cada cual debe considerar su propia máscara no menos importante que

la de aquel al que piensa socorrer.

(1)

Los cínicos eran los seguidores de Diógenes, llamado el Perro. Cínico

significa "perruno, canino" en griego. Los cínicos eran los anarquistas y

nihilistas de la antigüedad. Despreciaban todas las convenciones

sociales, que rechazaban, incluído el dinero.

(2)

Un talento: Equivalía a 21000 gramos de plata. Dado que el denario

equivalía a 4 gramos, se podía decir que un talento equivalía a más de

cinco mil denarios. Una cantidad excesiva a todas luces. El cambio de

significado de esta palabra griega se debe a la parábola evangélica de

los talentos, que da a entender que el hijo que tiene "talento" no es

aquel que derrocha el dinero alegremente, sino el que lo capitaliza y

rentabiliza como buen capitalista y lo invierte para generar más

riqueza.

(3)

Un denario: Equivalía a 4 gramos de plata. Del nombre de esta moneda

procede nuestro "dinero" y los "dinares" del mundo árabe.

He aquí el texto original del insigne filósofo cordobés: Ab Antigono cynicus petiit talentum. Respondit "plus esse, quam quod

cynicus petere deberet". Repulsus petit denarium. Respondit "minus

esse, quam quod regem deceret dare". Turpissima est eiusmodi cauillatio. Inuenit

quomodo neutrum daret; in denario regem, in talento cynicum respexit: quum

posset et denarium tanquam cynico dare, et talentum tanquam rex. Ut sit aliquid

maius, quam quod cynicus accipiat, nihil tam exiguum est, quod non honeste

regis humanitas tribuat. Si me interrogas, probo: est enim intolerabilis res,

poscere nummos, et contemnere. Indixisti pecuniae odium; hoc professus es; hanc

personam induisti: agenda est. Iniquissimum est, te pecuniam sub gloria

egestatis acquirere. Adspicienda ergo non minus sua cuique persona est, quam

eius, de quo iuuando quis cogitat. (Séneca, De beneficiis, II, 17).